Tilia

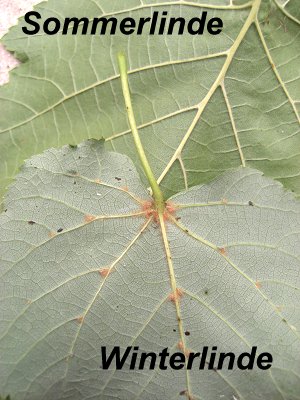

| Familie: Malvengewächse (Malvaceae) Volksnamen: Sommerlinde, Grossblättrige Linde, Winterlinde, Stein-Linde, Kleinblättrige Linde Beschreibung: Beide Lindenarten haben schiefherzförmige, am Rande gesägte Blätter. Die Blätter der Sommer-Linde (Tilia platyphyllos) sind oberseits kurzhaarig, in den Aderwinkeln weißlich-bärtig, beiderseits meist hellgrün. Die Zahl der Blüten in einem Blütenstand beträgt 2 - 8. Die kugeligen Früchte sind scharfkantig und mit einer festen Schale versehen. Die Blätter der Winter-Linde (Tilia cordata) sind beiderseits kahl, unterseits blaugrün. Sie haben in den Winkeln der Blattnerven rostfarbene „Bärtchen“. Der Blütenstand hat 5 - 15 Einzelblüten. Diese sind kleiner als bei der Sommer-Linde und die Früchte undeutlich kantig, dünnschaliger und zerbrechlicher. Die Winter-Linde unterscheidet sich von der Sommer-Linde außerdem noch durch die etwa 2 - 3 Wochen später beginnende Blütezeit. Geschichte: Die Germanen hatten die Linde Frigga, der Göttin der Fruchtbarkeit, geweiht. Der Bast der Linde wurde zur Anfertigung von Stricken und Flechtwerk verwendet. Arzneilich wird die Linde vermutlich erst ab dem 17. Jahrhundert gebraucht. Sonstiges: |

|

Inhaltsstoffe: viele Schleimstoffe, wenig Gerbstoffe, in geringen Mengen ätherisches Öl. Es enthält Farnesol, das den angenehmen Duft der Lindenblüten bewirkt, weiterhin Flavonglykoside und Cumarin-, Kaffee- und Chiorogensäure. Heilkräftige Pflanzenteile: Blüten (die ganzen Blütenstände mit den Hochblättern) beider Arten. Sammelzeit: Juni bis Juli Heilwirkung: Schweißtreibende Wirkung, die vorwiegend dem ätherischen Öl und den Flavonglykosiden zugeschrieben wird. Sie spielt bei der Bekämpfung von Erkältungskrankheiten, wie beginnende Grippe, Schnupfen, Katarrhe der Atemwege, eine wichtige Rolle. weiterhin: harntreibend, schleimlösend, krampfmildernd Anwendung: Tee Schweißtreibende Tees mit Linden- oder Holunderblüten führen Flüssigkeit zu und eignen sich auch bei erhöhter Temperatur. |

- zur alphabetischen Übersicht -